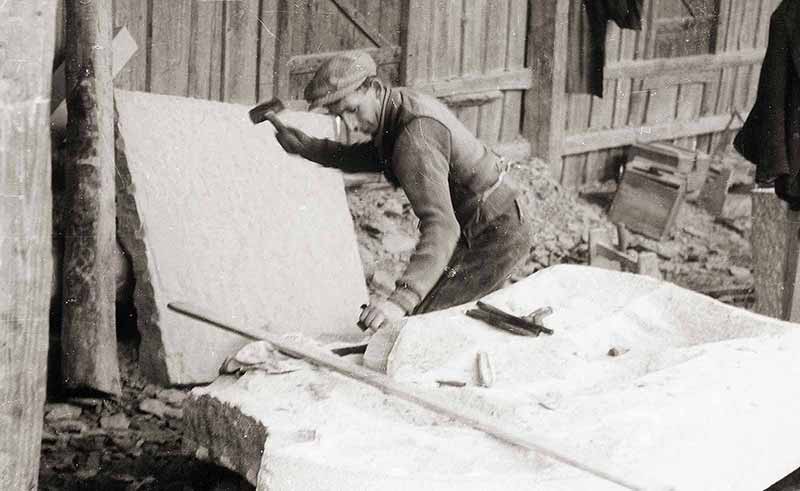

In den beiden nach vorne offenen Hütten wurden die gewonnenen Granitblöcke weiterverarbeitet. In der zur Felswand hin ausgerichteten Hütte wurden Werksteine gefertigt. Dazu wurde der Granit aufgebänkt, also auf stabile Holzböcke gelegt. Der Steinmetz verlieh den Werkstücken die gewünschte Gestalt und Oberfläche. Hergestellt wurden Treppenstufen, Tür- und Fenstergerichte bis hin zu Grab- und Denkmälern. Die Fertigkeit eines Steinmetzes zeigte sich dabei vor allem bei der Formgebung und der Anarbeitung von Profilen.

Die Hütte auf der anderen Seite diente der Herstellung des Massenproduktes Pflasterstein. Für die meisten Betriebe war die Pflastersteinherstellung das Hauptgeschäft. Die „Pflasterer“ waren angelernte Akkordarbeiter. Sie arbeiteten meistens in „Partien“: der „Ritzer“ spaltete die Blöcke vor, die aus dem Bruch kamen, der „Ausmacher“ stellte das Endprodukt her.

Gerade bei der ertragreichen Pflasterherstellung kam es früh zur Technisierung. Sogenannte Fallhämmer kamen im Bayerischen Wald bereits seit Anfang des 20. Jahrhunderts in Gebrauch.

Wir haben in unserem Schausteinbruch auch einen Fallhammer aufgestellt. Wenn Sie zum See hin schauen, gerät er Ihnen in den Blick. Er stammt aber nicht aus der Zeit, die wir hier darstellen. Solche neueren Maschinen kamen erst nach dem Zweiten Weltkrieg in Gebrauch.

Damit habe ich Ihnen das Wesentliche zu unserem Schausteinbruch erzählt. Wenn Sie wollen, können Sie mir noch zu einem letzten Kapitel folgen. Ich würde Ihnen gerne zeigen, dass Granit schwimmen kann. Wir hören uns am Platz vor dem oberen Eingang. Dort hat man auch einen wunderbaren Blick auf den Bruch sowie auf unser granitenes Haus. Gehen Sie bitte am stählernen Zaun entlang zurück zum Gebäude. Bis dann!