Mit dem Granitboom wurde im Bayerischen Wald der Steinbruch zum Arbeitsplatz zahlloser Menschen. Die Brüche rissen nun ganze Flanken von den Bergen. Es wurde routinemäßig gesprengt, um Rohblöcke aus dem Fels zu lösen. Mit der Hilfe von Schwenkkränen und Rollwägen auf Gleisen bewegte man die schweren Lasten zu den Arbeitsplätzen. Draußen in unserem Schausteinbruch werde ich Ihnen diese Abläufe näher erläutern.

Angelernte Steinhauer sowie gelernte Steinmetze verdienten sich ihren Lebensunterhalt in den Bruchbetrieben in der Regel im Akkord. Sie wurden also nicht nach Arbeitszeit, sondern nach Stückzahlen entlohnt.

Ungelernte Hilfskräfte dagegen bekamen einen Tagelohn, Sie wurden für die groben und schweren Arbeiten im Bruch eingesetzt: Das waren Abräumarbeiten mit Pickel und Schaufel, der Transport der Steine aus dem Bruch zu den Arbeitshütten oder die Verladung der fertigen Steine. Auch Frauen verrichteten dieselben schweren Arbeiten, wurden dafür aber durchweg schlechter bezahlt als ihre männlichen Kollegen.

Eine typische Frauenarbeit war das mühsame Schleifen und Polieren der Werksteine. An dem großen Schleifklotz können Sie sich einen Eindruck von der Mühseligkeit dieser Arbeit machen. Probieren Sie es aus und stellen Sie sich dabei vor, Sie müssten diese Tätigkeit stundenlang und Tag für Tag verrichten!

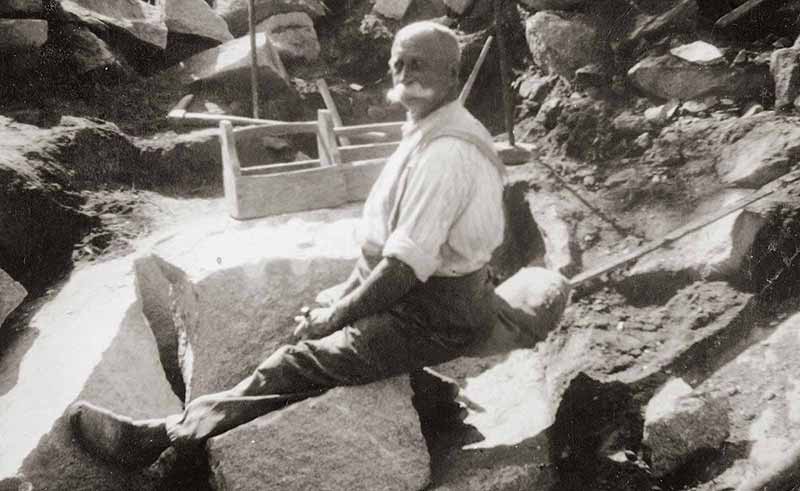

Auf dem Bildschirm über Ihnen sehen Sie Aufnahmen von Bruchbetrieben aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Keine Frage, die Menschen in den Steinbrüchen leisteten Schwerstarbeit. Aber dennoch behielten die Steinhauer diese Zeit vor der Maschinisierung meist in guter Erinnerung. Eine große Rolle spielte dabei die Stille im Bruch: Man hörte die Vögel zwitschern, konnte sich mit Kollegen unterhalten, womöglich gemeinsam singen. Und den Takt der Arbeit bestimmte man weitgehend selbst.

Später sollte es ganz anders werden. Davon erzähle ich gleich. Dort hinten bei der großen grünen Maschine hören wir uns wieder.